Dremmwel Breizh

Horizons Bretons

En France, à la veille de la Révolution Française, les problèmes d'approvisionnement étaient importants, d'autant plus que certains petits malins stockaient le blé en attendant la hausse des prix.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le gouvernement prit en 1787 des mesures pour libéraliser le transport et l'exportation des céréales.

Ces mesures entraînèrent une hausse des prix, que la mauvaise moisson de 1788 renforça.

Au cours de ces années-là, Parmentier commença à faire des recherches sur la pomme de terre. Son objectif, au départ, était de trouver une méthode pour transformer la patate en farine... mais personne ne voulut jamais goûter son pain.

Son rôle dans l'histoire du pain se borna donc à la rédaction d'un livre intitulé Le Parfait Boulanger, livre dans lequel il commente et explique les inventions de son temps: l'ajout du sel dans la pâte et l'utilisation de la levure de bière.

Ces innovations fondamentales n'empêchaient pas le peuple d'être affamé. Au point que des émeutes de la faim éclatèrent en province au printemps 89. Lorsque les révolutionnaires prirent la Bastille en juillet, ils s'attendaient à y trouver un stock de blé...

Après la Révolution et l'abolition des privilèges féodaux, les choses ne se sont pas vraiment arrangées: pendant plusieurs années, les mauvaises récoltes se sont succédé, l'agriculture française n'a pas progressé, l'inflation s'en est mêlée et les paysans durent abandonner leurs terres pour aller se battre contre les Autrichiens.

La famine régna en France jusqu'en 1796.

Assurer l’approvisionnement du peuple en pain devient une préoccupation primordiale pendant la révolution et reste d’actualité au début du XIXe siècle. Napoléon fait construire un grenier de réserve en 1807, dote ses armées de boulangeries ambulantes. Pour lui, le moral des troupes et du pays dépend beaucoup de la qualité du pain. Il aurait voulu « organiser la boulangerie qu’il considérait comme un service public. Si les évènements ne l’avais pas surpris, les boulangers auraient été des fonctionnaires ». Pourtant, la loi du 14 juin 1791 qui interdisait les syndicats dans la crainte de voir se reformer les anciennes corporations, et surtout qui donnait tout pouvoir à l’autorité, accabla les boulangers jusqu’en 1863. Le boulanger vécu les jours les plus sombres de son histoire. (A. Morel)

A Paris et en province, on s’organise. Les boulangers souhaitent conjuguer leurs efforts pour lutter principalement contre la taxe du pain. Réunis le 04/04/1826, ils constituent la première société à caractère syndical, la « boulangerie commune ». Elle devient la chambre syndicale de la boulangerie de Paris le 24/08/1864.

En région, il faut attendre 1875, pour voir la première chambre syndicale a Versailles. Leur nombre augmente sans cesse les années suivantes. En 1884, le premier congrès de la boulangerie tient ses assises à Paris. On y nomme une commission spéciale, chargée d’étudier la création d’un syndicat général. Le 02 juillet 1889 c’est chose faite.

A partir du XIXe siècle, le pain français tient la vedette. Pourtant, c’est aussi l’époque ou les critiques se font de plus en plus virulentes. De nombreuses campagnes de presse critique se pain blanc « qui dans notre estomac se résout en une bouillie semblable à l’empois de la blanchisseuse ou à la colle de l’afficheur. (Le pain/ A. Magnier, 1907)

La consommation du pain en France baisse d’une façon vertigineuse.

De 1909 à 1914, on estime le poids de la ration de pain par jour à 600gr.

De 1929 à 1935, elle n’est plus que de 500gr

De 1961 à 1962 de 260gr

Et enfin, plus près de nous de 1992 à 1995 de 165gr, soit une baisse de 72,5 %

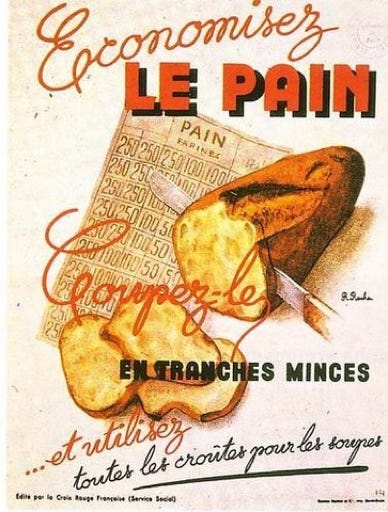

Le pain est utilisé dans le vocabulaire de la propagande ; en voici deux exemples:

Le front populaire. Le pain est un symbole politique fort. Ci dessus, la Une du journal du front populaire en 1936. Le pain représente l'alimentation, et donc la fin de la misère.

Affiche de rationnement pendant la guerre.

En période de disette, le pain était coupé en tranches fines, non seulement par souci d'économie, mais aussi parce qu'il donnait ainsi l'impression de durer plus longtemps.

Le pain est la nourriture essentielle de l’homme et lui donne l’énergie physique dont il a besoin. C’est la raison pour laquelle, sous une forme ou sous une autre, toutes les civilisations l’ont élevé à la hauteur d’un symbole de vie, l’ont considéré comme la marque de la générosité des dieux et déesses envers elles. Dans les traditions religieuses, dans les légendes, les mythes et les coutumes, on peut remonter jusqu’à l’origine lointaine du thème du pain, c’est à dire aux temps où l’homme prenait conscience de sa dépendance vis à vis des forces de la nature et appelait au secours des forces surnaturelles pour combattre les mauvaises récoltes et les famines.

-Il y a plus de 5000 ans, Osiris se déclarait être le pain de vie des enfants de l’Egypte. Il apprit aux hommes à cultiver le blé, à faire la farine et préparer le pain : le pain fut toujours considéré comme divin et sacré par les égyptiens.

- Dans l’Antiquité, selon Ovide (1 er s. av JC), lorsque les Gaulois assiégèrent Rome, les Romains invoquèrent Jupiter qui leur conseilla de jeter par-dessus les murs ce qu’ils avaient de plus précieux. Ils confectionnèrent alors avec leur reste de farine, des miches de pain qu’ils lancèrent contre les assaillants. Ces derniers pensèrent que Rome était largement approvisionnée et possédait de quoi tenir un très long siège. A cause de cela, ils abandonnèrent leur assaut. En reconnaissance, les romains édifièrent un temple à Jupiter Pistor (Jupiter Boulanger) ce qui associait le symbolisme du blé (vie, mort et renaissance) à la destinée de la ville.

Dans le judaïsme

Une tradition pendant Pessah, c'est à dire la Pâque juive qui dure huit jours et commence le septième mois.Cette fête célèbre l'Exode et le début du cycle agricole annuel. Les juifs mangent pendant toute sa durée des Matzots, un pain azyme, c'est à dire un pain non-levé, sans levain. Les juifs le mangent pour commémorer cet évènement. Ces galettes sèches et croustillantes sont même très prisées des Arabes israéliens. Les Juifs apportaient 12 pains en offrande, le jour du Shabbat dans le temple de Dieu, c'était les « pains de proposition » que seuls les prêtres pouvaient manger. Aujourd'hui, un pain tressé appelé Hallah est utilisé lors de chaque shabbat. Le pain azyme (Matsa ou Matzot) est toujours utilisé pour célébrer la Pâque et commémorer la fuite d'Égypte.

En effet, les Juifs ont été condamnés à manger du pain sans levain, car ils ont dû quitter l'Égypte dans l’urgence et n'avaient alors pas le temps d'attendre que le pain lève. Ce pain était aussi appelé « pain de l'affliction » pour leur rappeler l'affliction qu'ils avaient subie quand ils étaient aux mains des Égyptiens, et « le pain d'amertume », car il était mangé avec des herbes amères.

En revanche l'Islam (aussi bien le Sunnisme que le Chiisme) ainsi que les courants boudhistes et les religions chinoises n'utilisent pas le pain comme un symbole.

Le pain symbole du christianisme:

Il y a plus de cinq mille ans, Osiris déclare être le pain de vie des enfants de l'Égypte, et trois mille ans plus tard le Seigneur Jésus-Christ utilise les mêmes phrases pour situer la valeur de son exemple et de son enseignement. Les Écritures Saintes de la religion chrétienne recèlent environ quatre cents références au pain. La Cène est le terme issu du latin cena c'est à dire repas du soir. La Cène est le nom donné par les chrétiens au dernier repas que Jésus-Christ prit avec les douze apôtres le soir avant la Pâque juive, trois jours avant sa résurrection. Après avoir mangé la Pâque avec eux, il institua l'Eucharistie en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ».

Selon Matthieu (26, 26-28) :

« Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit ; puis, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». La fraction du pain fut alors mentionnée dans le Nouveau Testament comme un geste fondamental de communion entre membres de l'Église.

Dans le culte catholique: L'Hostie symbolise le pain sans levain, le sacrifice du Seigneur ce qu'on appelle l'Eucharistie. L'hostie illustre par sa forme ronde l'éternité et l'universalité de la vie. C'est la raison pour laquelle, en récitant le Notre Père les chrétiens demandent rituellement que Dieu leur donne le pain quotidien (« donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour ») qui devient en ce sens une double nourriture, physique et spirituelle.

Chez les catholiques le pain renvoie naturellement au travail : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » déclare Dieu dans la Genèse. Le pain est le symbole du travail de l'homme sur terre bien que ce soit avant tout les céréales qui soient à sa base.

Chez les chrétiens le pain est un symbole à travers la naissance de Jésus à Bethléem. En effet, Bethléem signifie "maison du pain" en hébreu.

Les chrétiens pratiquants dessinent une croix sur le pain puis prient avant de manger, bien que cette tradition se soit un peu perdue au fil de l'histoire.

Le pain est un symbole spirituel fort : il accompagne les fêtes et les rites religieux.

La messe se déroule en 4 étapes:

- Le Rite d'Ouverture : le signe de la croix.

- La Liturgie de la Parole.

- La Liturgie Eucharistique : la préparation des dons. C'est le moment le plus important de la messe, , le moment ou le pain (et le vin) sont au centre de la célébration eucharistique (« prenez et mangez, ceci est mon corps... »).

- Communion Le Notre-Père : Les fidèles se préparent à communier en disant ensemble la prière reçue du Christ, le Notre Père, puis en échangeant un geste de paix. Le prêtre rompt alors le pain consacré. Le prêtre communie, puis les fidèles avancent en procession pour communier à leur tour, en recevant l'hostie. Dans l'Ancien Testament (de la Bible) l'Eternel envoya la manne aux Hébreux pendant qu'ils traversaient le désert lors de l'Exode. Cet aliment symbolise le pain et préfigure l'eucharistie pour les chrétiens. C'est naturellement un signe de la bonté de la divinité envers les hommes.

Le pain Azyme est un pain sans levain que les Juifs mangent pour commémorer cet événement (comme nous l'avons expliqué dans la première parties). Dans le culte catholique, le pain azyme est utilisé pour confectionner les hosties de l'Eucharistie.

A l'inverse de l'Eglise catholique romaine, l'Eglise orthodoxe utilise du pain avec levain.

Chez les Orthodoxe:

L'Église orthodoxe utilise du pain levé. Car le mot Artos (qui signifie pain en grec) est utilisé dans tous les compte rendus de la Cène avec la signification de pain au levain commun. Si le pain sans levain avait été utilisé on aurait dit Azymos (Azyme: mot qui est toujours utilisé pour spécifier que le pain est sans levain.)

Pour les orthodoxes le pain au levain est aussi appelé «pain vivant». Le pain sans levain est considéré comme «mort». Quand le Christ se présente comme «le pain de vie», «le pain vivant», il est certainement bien représenté par du pain au levain. Le levain est compris comme symbole de la vie - le corps vivant et ressuscité du Christ. La célébration orthodoxe est appelée "Divine liturgie", en effet on ne dit pas « la messe ».Elle comporte trois parties :

- La proscomédie (préparation des offrandes)

- Liturgie des catéchumènes

- Puis c'est la liturgie des fidèles. Le prêtre et le diacre sortent du sanctuaire avec le pain et le vin et vont les porter sur l'autel, c'est la Grande entrée . Dans la liturgie orthodoxe, le prêtre donne aux fidèles la communion au corps et au sang du Christ en déposant la communion (pain trempé dans le vin) dans leur bouche avec une cuillère ou un chalumeau. C'est là la différence avec les catholique.

Au Noël Ortodoxe: Le premier jour de Noël, la maîtresse de maison confectionne un pain spécial, nommé "Cesnica". Elle y cache une pièce, un haricot et un grain de maïs.. (En quelque sorte le principe de la galette des rois). Trouver la pièce porte chance..Quant au haricot ou au maïs, cela augure de belles récoltes..

Deux exemples de Cesnica

Chez les protestants:

Comme chez les orthodoxes la célébration n'est pas appelé « la messe » sinon le culte.

Celui ci se déroule en plusieurs étapes, comme dans les autres religion. A la fin de celui-ci vient la célébration de la Sainte Cène. Tout le monde s'il le souhaite peut y participer en se joignant au cercle des communiants. Chacun reçoit de son voisin le plateau de pain (et la coupe de vin). Ce repas rappelle pour les protestants que tous ensemble ils sont appelés à se nourrir de l'enseignement et de la vie du Christ, et que cela fait d'eux des frères et soeurs, invités à la même table. Bien que pour les Zwinglis, des protestants libéraux, l'Eucharistie est une simple commémoration, le pain et le vin restent du pain et du vin, ils ne représentent rien, ce ne sont pas des symboles.

Le Pain a inspiré de nombreux poètes et écrivains. Baguettes, miches, brioches… toutes les recettes ont investi tous les genres littéraires. Que ce soit sous forme de poème en prose (« Le Pain » de Francis Ponge dans Le Parti pris des choses de 1942), sous forme de sonnet classique (« Cuisson du pain » par Émile Verhaeren, dans Les Flamandes en 1883), ou comme thème majeur de romans (La femme du Boulanger de Pagnol, ou La Porteuse de pain de Xavier de Montépin, ou bien encore La Gerbe d’Or d’Henri Béraud), ou encore comme passage clé de certains récits.

Les expressions françaises comprenant le mot « pain » abondent, tant celui-ci fait partie de notre patrimoine... Quelques exemples parmi tant d’autres :

Expression française:

- Ça ne mange pas de pain ! : cela n’occasionne pas de dépenses, cela ne prête pas à conséquence

- Avoir du pain sur la planche : être très occupé

- Parti comme des petits pains : qui s'est vendu très vite/ facilement

- Pour une bouchée/un morceau de pain : pour une petite somme

- Gagner son pain (à la sueur de son front) : gagner sa vie

- C’est mon gagne-pain : c’est mon métier

- Ôter le goût du pain à quelqu’un : lui enlever l’envie de vivre

- Vendre son pain avant qu’il ne soit cuit : être présomptueux ou imprudent

- Faire de quelque chose son pain quotidien : en faire une habitude

- Il a mangé du pain du roi : il a fait de la prison

- Être bon comme du pain blanc : être généreux

Proverbe et superstitions:

- Nul pain sans peine.

- Tel pain, telle soupe: des situations se valent en fonction des éléments qui les composent

- Le pain a toujours été considéré comme une nourriture essentielle à la vie. Le gâcher ou le jeter porte malheur. Vous aurez faim un jour ou l'autre, dit la superstition.

-Quiconque pique une miche de pain avec une fourchette ou un couteau ne sera jamais

« Une jeune fille ou une jeune femme heureuse ».

-Piquer le pain pour s'assurer de sa cuisson doit être fait en utilisant une broche.

Ces croyances sont, en fait, des commentaires moralisateurs ; elles signifient qu'une femme qui ne parvient pas à cuisiner correctement un aliment aussi vital que le pain ne possède pas l'expérience requise pour assumer les dures tâches du ménage.

-Une miche qui se fend sur le dessus en cuisant annonce des funérailles.

-La vieille expression « treize à la douzaine » pourrait avoir des origines superstitieuses, surtout si l'on songe au proverbe : « Douze pour le boulanger, une pour le diable. » Mais la vérité est bien plus terrestre. A l'origine, le pain était vendu à la livre et puisque les miches perdaient du poids après un moment, le boulanger ne voulant pas recevoir de plaintes à ce sujet, ajoutait une « pesée » à chaque livre pour respecter le poids du pain.

-Les Indiens d'Amérique, eux, affirment qu'une miche de pain lestée de mercure et plongée dans un fleuve flottera et s'immobilisera au-dessus de l'endroit où le corps d'une personne décédée est étendu. Cette croyance est connue jusque dans les Îles Britanniques.

-Au nord de l'Angleterre, déposer un pain à l'envers après en avoir coupé une tranche porte malheur et l'on dit que pour cet acte, le soutien de famille tombera malade.

-Si un pain vous échappe des mains alors que vous le coupez, attendez-vous à des heurts et à des dissentiments dans la famille.

-Un trou au milieu du pain représente un cercueil, dit-on, et annonce la mort imminente d'un des vôtres.

-Une superstition européenne garantit que le pain pétri la veille de Noël ne moisira pas.

Jeter des miettes aux oiseaux est un acte bienveillant.

-Laisser brûler un pain porte malheur.

-Une tranche de pain qui tombe du côté non beurré annonce une visite.

-La bonne fortune attend une jeune fille qui, à l'heure du thé, mange le dernier toast, puisque la croyance lui promet « un beau mari ou dix mille livres sterling de rente par an ».

* Les proverbes et expressions française ne sont pas tous dit ici; il en existe une multitude d'autre.

Emilion est né en Bretagne au VIIIème siècle, au sein d’une famille modeste. Le comte qui régnait sur la province le choisira comme intendant... choix qui s’avéra néfaste pour Emilion que certains jaloux n’hésitèrent pas à accuser de vol, pour le discréditer aux yeux de son maître et confident. Un jour, alors qu’il partait pour distribuer du pain aux pauvres, le comte soupçonneux lui demanda d’ouvrir son manteau. Par miracle, les morceaux de pain qu’il y avait cachés s’étaient transformés en fagots de bois mort.

Après cette triste mésaventure, le jeune homme pieux choisit de partir en pèlerinage. Ses pas finirent par l’amener jusqu’à une forêt, non loin de la Dordogne. Séduit par la sérénité des lieux, il décida d’y creuser une grotte et un oratoire, et de consacrer sa vie à Dieu. Après sa mort en 767, l’ermite avait accomplit tant de miracles et fait tant de bien autour de lui qu’il fut décidé de donner son nom au site sur lequel il avait vécu, Saint-émilion était né.

Crédits photos : Toutes les photographies de ce site sont la propriété de « lbdeb.free.fr » . Pour toute utilisation, merci d'en faire la demande par mail à lbdeb@free.fr et aucune utilisation à but commercial ne sera acceptée .

Ce site web utilise les cookies. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails.

Refuser

OK